安藤 (神奈川県三浦郡)葉山町には25年前に東京から越してきました。最初は海沿いの小さな家に住んでいたのですが、娘も大きくなって手狭になったので、2年半前に同じ町内の山沿いの家に越してきました。

—葉山町は別荘地・保養地として有名ですが、景観的に鎌倉に似ていると思いました。

安藤 目の前に海があって後ろに山があって、海の見える高台には別荘が多く建てられていました。我が家は古い家なのですが、庭が少しありますね。引っ越した理由の一つに、自分の育てた植物をモチーフにしたいと思ったからで、竹藪を開墾して畑も作りました。

—岐阜で生まれ育たれ、大学から東京。そこから葉山に居着かれて。

安藤 東京にいた頃は、練馬区や板橋区に住んでいました。大学自体には結構長くいましたね、卒業後も助手として6年、講師として4年いました。大学を辞める時に、就職するわけじゃないから、制作するのに良い環境の場所を探し、葉山を見つけました。あと、実はヨット部だったんです。東京藝大ヨット部。軟弱な部だったし、今はもう廃部になりましたけど。

—森や山のイメージが強かったので、海の趣味を持たれていたのは意外です。

安藤 ヨット部時代は、逗子から横須賀方面に車で30分ぐらいのところにある佐島にヨットを置いて練習していました。だから、この葉山町周辺は全然知らない土地というわけではないんです。運良く、ちょうど家を探している時に、知り合いが葉山から引っ越すというので前の家を紹介してくれたんです。

—ずっと山の子だった反動なんでしょうか。生まれの岐阜県可児郡は内陸ですもんね。

安藤 今は山も海も好きです。普段の生活の中に海があるのは気が晴れます。森戸海岸から自宅近くの山にかけて、毎日1時間は散歩していますね。家で制作していると運動不足になるし、作品のモチーフになる植物や木の実を拾ったりしながら歩いています。今まで、葉山は制作するところであって、発表する場という考えはなかったのだけど、葉山町で発表し発信してゆくのも良いのかなと思い始めてきました。というのも、葉山町周辺は芸術家が多く住んでいて、年に一回、葉山芸術祭という催しがあるんです。期間は5月のGW前後、芸術祭の参加者はオープンハウスにして作品展示をして、僕は今年初めて参加しました。以前住んでいた海岸近くの家を、今の借主さんから3日間借りて展示したんです。すると町内だけではなく、外からも来られる人がとても多く驚きました。芸術祭で知り合った何人かで、フランク・ロイド・ライトの弟子の遠藤新が建築した加地邸を借りてグループ展をしましたし、葉山には名建築の建物がまだ残っています。そういう風に、葉山の作家だけで葉山で展示をして、外から人を呼ぼうという試みを今年から始めました。

—他の作家の方も、町外から移り住まわれたのですか?

安藤 全員そうです。みんな外から葉山に越してきた作家たちですね。

—土地や街に愛着が生まれるんですね。

安藤 そこが葉山の魅力かな。住んでみると、ずっと葉山に住んでいたいと思います。自分のテーマの核はやはり「自然」なので、それじゃ、実家のある岐阜には両親もいて自然も豊富、生まれた田舎で制作すればいいじゃない、なんていうことも言われるけど……でも、まだまだ東京の近くにいないと、仕事がもらえないことが多いです。もっと有名になれば別でしょうけど。発表の場に関しては、全国いろんな場所で展示させてもらっています。繁華街にある画廊さんもあれば、駅から随分と離れていて、迷いながら、やっとたどり着くような画廊さんもあります。ヒロ画廊さんも奥まった場所にありますね。

—その分、お気に入りの作品を見つけられた方々はゆっくり滞在されますね。

安藤 地方にある画廊さんってそうですね。ギャラリーのご主人とひと喋りして、近況なんかを話して、気に入った作品があれば予約されて。

—では、お庭と隣接した畑を見せてもらっていいですか。こぢんまりとした敷地に、作物の種類が豊富ですね。

安藤 夏だから、ナスにピーマン、オクラ、インゲン、キュウリ、トマト……。あと、こちらの夏ミカンの木ですが、葉山にはこの木がとても多いんです。天皇がご結婚されたのを記念して、町民に夏ミカンの苗を配ったんだそうです。葉山には御用邸がありますからそういう行事をしたのでしょうね。花だと、まずは自分の好きなものを植えています。木蓮、紫陽花、白木蓮、芙蓉、藪椿、小手毬……お店に行って、その時期の好きな植物の苗を買ってきて庭に植えています。

—毎日の生活サイクルですが、朝は早いのですか。

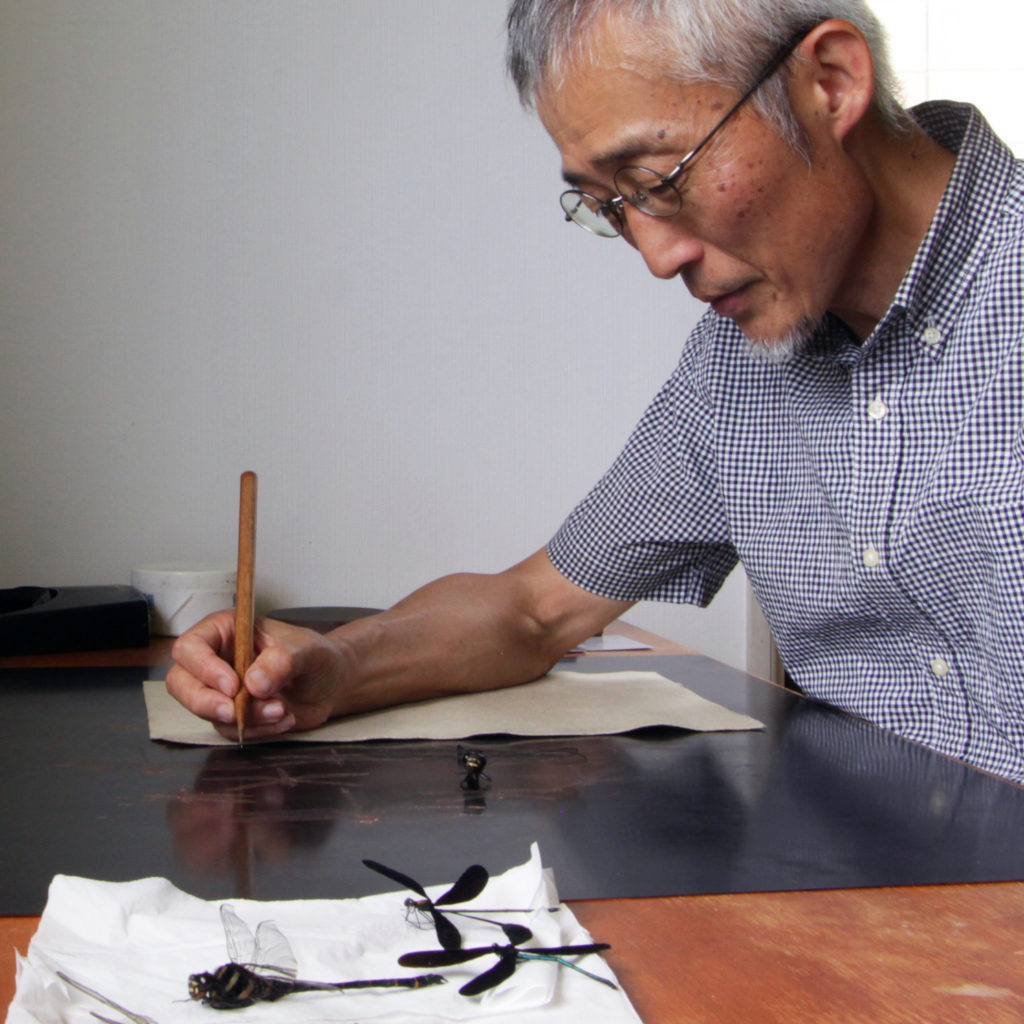

安藤 朝4時ぐらいから絵を描きだして、気分転換に畑をしたり、山や海辺まで散歩したり。その分寝るのも早いです。ずっと描いていると、集中力が続かなくなってしまうから、散歩したり畑をしたりして、スイッチを切り替えています。山が近くにあるので野鳥や昆虫も多いですね。あの辺りに飛んでいるのは全部アオスジアゲハ。

—翅が青いの、遠目でもぼんやりとわかりますね。

安藤 アオスジアゲハはネズミモチの花が咲くといつも何十匹と集まって来ますね。畑の奥にはコウゾが生えていて実がなると鳥が食べに来て、巣箱を木にかけたら、すぐにシジュウカラが巣を作ってくれましたよ。じゃあ、ちょっと海まで歩きましょうか。普段、運動してる?

—してないですね。運動じゃないですが、歩くぐらいです。

安藤 僕も歩くだけです。

—でも、歩いていたら、頭の中のアイデアがまとまったり、モヤモヤが消えていく気がします。

安藤 それはあります。そのために歩いているとも言えるかな。今まで沢山の植物を描いてきましたが、その背景には野山を歩いていて出会った場面が必ずあるんです。自然はいろんな表情を見せてくれるから、歩いていて楽しいですね。私の作品の中には、美しさや可憐さだけではなく、不思議さや妖しさが潜んでいると言われるけど、それは、植物のいろんな表情を描いているからだと思います。花の盛りの頃の美しさだけでなく、萎れて枯れてゆく植物にもその時だけの色彩の美しさ、形の面白さがあるから。もちろん作品を気に入って下さる方の中には、純粋に植物の好きな方も多いです。

—岐阜の田舎で育たれ、植物や花を描かれて、と観る方々は一貫性のある物語を作りやすいと思います。

安藤 一概に原体験のイメージだけがずっと続くとも言えないけど。でも僕自身は岐阜の田舎で育って、子どもの頃からよく釣りをしたり、昆虫を捕まえたり、季節の野草や木の実を拾ったりしていて……その影響が今の作風には相当色濃く出ていると思います。あと、今の人たちは言葉にしてほしいのかな、コンセプトを要求される機会は増えましたね。でも、言葉にしちゃうと「あぁ、そうか」ってその意味だけに捉えられてしまうから、それも嫌ですね。

—大事にしていることって、かえって言葉にしづらいですよね。でも今日歩いてお話しを聞いて、こうやって大人になられても変わられていないですよね。

安藤 変わってないかな。ところでこの写真、3日前に海岸を散歩していて見つけたんですけど、打ち上げられたウミガメ。頭は砂に埋まっているのかな……きっと腐っているだろうから掘るのは躊躇して撮影するだけにしておいたけど(笑)。でも、今日みたいにこうして歩いていると時々見つけるんですよ。

森の記憶 36.5 x 52.7 cm エッチング

[略歴]

安藤 真司 Ando SHINJI

1960 岐阜県生まれ

1987 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業

1989 東京芸術大学大学院美術研究科修士 修了

1989 東京芸術大学版画研究室助手(〜94)

2005 東京芸術大学非常勤講師(〜08)

2010 文化庁在外研修員としてアメリカ滞在(〜11)

-収蔵-

東京国立近代美術館

町田市立国際版画美術館

滋賀県立近代美術館

大阪府立現代美術センター

高知県中土佐町立美術館

ティコティン日本美術館(イスラエル)

Los Angeles County Museum of Art (U.S.A)