□2024年7月26日(金) Haus

彫刻家・近持イオリ展を開催した。2017年にヒロ画廊で初めてご紹介して以来、4度目の個展となる。近持イオリの新たな展望を込めた彫刻作品30点を展示した。

近年の目立った活動では、彼は2018年に「くにたちアートビエンナーレ大賞」を受賞している。2021年には、自然とアートが調和する「せきがはら人間村生活美術館(岐阜県不破郡関ケ原町)」開館の監修を務めた。

この美術館は「株式会社関ケ原製作所」によって造られた広大なアート空間だ。約13万平方メートルという同社の敷地内に私設美術館、食堂、カフェが点在している。そして新妻實、柳澤紀子を中心に、若林奮、古郡弘、清塚紀子、杉本準一郎、加藤正嘉、八木一夫、李禹煥などの国際的に活躍している現代アート作家たちの作品を設置している。自身の彫刻制作と並行して、作家として一歩二歩引いて俯瞰して行った美術館のアートディレクションは自身のキャリアにとって確かな糧となったはずだ。

ヒロ画廊の展示では、今回の新作シリーズは「Haus」(独語 :「家」)と銘打った。イタリア産白緑大理石を贅沢に使った1点100kg超の家形の作品群は、亡き母の家の整理から着想を得たという。

近持は、実母の逝去にともなって、実家の遺品整理に忙しい時期があった。母の住まいは古い家だったため、庭には井戸から汲み上げた水が飲めたそうだ。生まれ育った家で自分と向き合ったこの静かな時間に、この世に受けた生も何十年かの借り物に過ぎないのでは、と悟ったという。

会期終盤には近持の娘さんご家族も遠方より応援に駆けつけてくださり、展示の副題「Haus」の言葉が意味をもたらしたような、温かい時間が画廊には流れた。

今回の展示を通して、メイン作品である「水の家 Haus」も行き先が決まった。そして近持は、彫刻家としての新たなメルクマールを見つけたようだ。

□2024年6月28日(金) 勝ち筋

5月に期待の木版画家である川村紗耶佳の個展を開催した。彼女は「記憶・故郷」をテーマに木版画で表現活動を行なっている。弱冠35歳ながら、大きな版画展の大賞を2つも既に受賞されており、老舗画廊や百貨店での個展、美術館の収集がすでに始まっている作家だ。

彼女の作品には女性と舟が頻繁に登場する。頭の上に舟を乗せていたり、腕で抱えていたりする。その様子は過去の記憶、故郷との渡し舟のようにも感じ取れる。登場するふくよかな女性たちはどこか所在無げで、なかには風変わりな動きをしている人物も多い。単なる可愛らしだけでなく、今という時間を特に楽しんでいる現代の女性像のようにも映る。

半抽象かつ非日常的な木版画の表現は、普段画廊にお越しのお客様に置かれても満足度が高く、充実した個展となった。

なかでも、案内状に掲載した大作にも出会いがあった。新築した自宅に飾る作品を探されていた県外のご夫婦がここ数ヶ月ヒロ画廊に通っていただき、今回お二人の感性に「rain soundⅧ」が合致した。在廊を事前に告知はしていなかったが、作家の来場と合わせて偶然にご来場され作品を決められた。

こういった「勝ち筋」を生む巡り合わせは、作家本人の生育環境、大学・大学院で受けた教育、今まで築かれた人間関係、ご本人の努力、全ての要素が絡み合った好循環の賜物なのだと思う。今後も、着実にステップアップされるはずだ。

□2024年5月8日(水) 低空飛行

4月は綿引明浩によるロングラン展示を開催した。

綿引は、東京藝術大学在学中から作家活動を開始した。透明アクリル板の裏面から描くオリジナル絵画技法『クリアグラフ』による作品を発表し、国内外で個展やグループ展を多数開催している。近年はガラス作品やアニメーションにも挑戦するなど、様々なメディアによるアート表現を展開している。

2023年にヒロ画廊で個展を開催し、文化功労者に昨年選ばれた中林忠良(日本版画界を代表する版画家の1人・東京芸術大学名誉教授)は彼の学生時代を知っているため「彼なら放っておいても(作家として自立して)やっていける」と評している。

綿引との出会いは、彼を応援する東京の画廊から綿引が独り立ちし始めた後だった。彼が全国の画廊・ギャラリーで作家活動を展開する際、関西で目に留まったのがヒロ画廊だったという。作品自体は30年以上前に知っていたため、コンタクトをもらってから関東にある彼のアトリエにすぐに向かった。

2011年に初個展を開催し、今年で8度目となった。彼を紹介して以来、作家と画商、お客様方への相性が嵌ったのか、橋本市内や県内外の新たなファンが作品を愛好してくれている。

今回の新作のラインナップでは、アレクサンダー・スネルをメインキャラクターに据えた。男の子とも女の子とも見分けがつかない中性的なヴィジュアルは、多様性や中性的な価値観を重視する令和の今を反映しているように感じ取れる。春先に開催された九州の展示で、海外コレクターが彼の作品を買い占めたという。ヒロ画廊での出品作品が足りなくなり、今回は急ピッチで作品を仕上げてもらう嬉しいハプニングもあった。クリアグラフの小品・旧作はもちろん、今回は大作「エルドラド『空中地図』」も売約となった。

こう記していると、そもそもエリート作家である彼が順調に美術家のキャリアを歩んできたようにも見える。が、現実は甘くなく、地道な試行錯誤を繰り返し続けている。関心を持った方が求めやすい小さな銅版画作品「ピッコロ版画」の制作や、クリアグラフ体験のワークショップを開催し続け、自身の活動の認知とファンの獲得に努めてきた。片方で、継続的な展示活動で自分と相性の合う都市・地域、ギャラリーオーナーを開拓し続けてきた。人気作家となった今も作品価格を釣り上げることもなく、手に入れやすい価格帯をキープしている。

世情、経済、アート界隈の栄枯盛衰を眈々と見つめながら「自分は低空飛行でいい」と話している。

□2024年3月24日(日) 粛々

銅版画 武田史子展を開催した。2020年、2022年に続き3度目の開催だ。

武田さんが数ある版画の手法の中で銅版画を制作の中心に据えられたのは、偶然の選択からだという。藝大の前に美術大学のグラフィックに進まれ、カリキュラムの中で版画の選択授業があり、その当時アンディ・ウォーホールを知りシルクスクリーンをやりたかったそうだ。ただ、シルクスクリーンの教室は溢れんばかりの人で入れなかったため、次にリトグラフ教室を見てもかなりの人でダメで、最後に仕方なく入った部屋が銅版画で、その教室が今の仕事の大半となる原体験となった。

その後、藝大デザインに入り直し、2年次に版画の選択授業があり一度経験があるなら続けてみればと言われ、そのまま卒業制作も修了制作も銅版画を制作し続けてこられた。版画では、駒井哲郎、長谷川潔、浜口陽三、清宮質文、深澤幸雄氏の影響を色濃く受けられたという。

今回は、江藤淳氏の著書「なつかしい本の話」(筑摩書房 ちくま文庫)の装丁に「訪問者」(2018年作)が使用された。3月10日ころより書店に並んだこともあって、絵画に興味はまだないけれども、表紙に掲載された作品の作者の展示会を見てみたいという熱心な読者の方々がヒロ画廊にまでお運びいただいた。

画廊によくお越しになられる方々においても、武田さんの作風が目や感覚に馴染んできたこともあってか、作品によく声を掛けてくださった。

寒々しいなか粛々と展示会をこなしていると、いつのまにか3月の終わりになっていた。

□2024年2月25日(日) 斎藤清

2月は斎藤清の版画展をヒロ画廊では初めて開催した。

斎藤清は、1907年に福島県河沼郡会津坂で生まれた。29歳の時、安井曽太郎の木版に魅せられ、版画の制作と研究を独学で始めたという。浮世絵版画の技法や西洋作家の近代的造形を取り入れた木版画技法を確立し、日本的感情を表現し続け、1995年には文化功労者に選ばれている。

普段から好んで紹介している現役作家の版画作品との価格差があまりにも大きかったが、それでも反応があったのは斎藤清が没後30年余年となった今もなお国際舞台を含めて高い評価を受けているからだと思う。

静謐さに満ちた作風は、浮世絵版画の技法をベースに平面処理された画面構成により、色褪せない現代的な感性に包まれている。今回は、斎藤清の代表作である雪景色の「会津風景」や「柿の会津」などにとりわけ関心が集まった。

□2024年1月28日(日) 永受嘉福

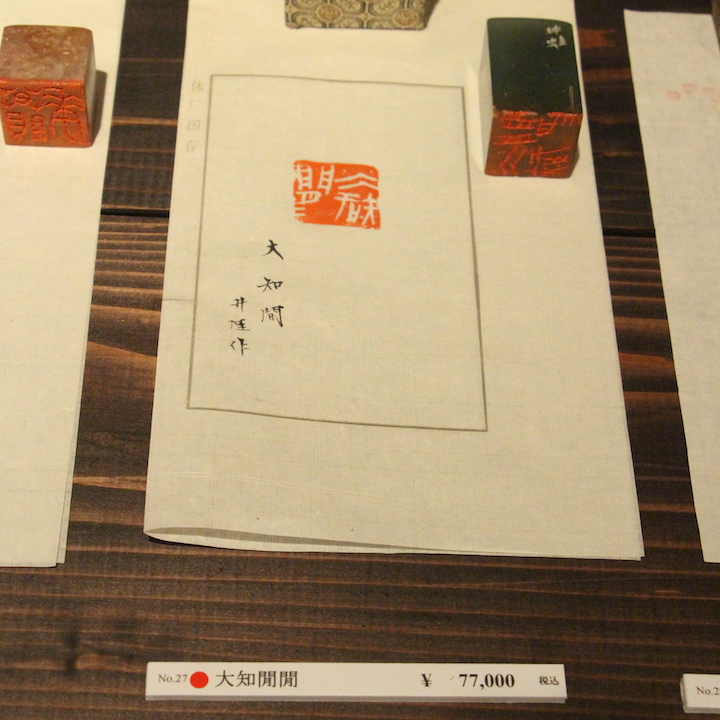

新年の恒例企画展となった篆刻・書画 真鍋井蛙展。ヒロ画廊での開催回数も20回は越えている。今回はお運びいただく方々のご来場のきっかけを紹介してみようと思う。

真鍋先生に篆刻や書を習われている方、学生時代から旧交のある方、篆刻の世界に挑戦したいという方、著書や執筆された記事を読まれた方、普段は絵画が好きで真鍋先生のアートセンスに惹かれてという方……理由は本当に様々であり、何かに飛び込むきっかけは自由であるべきだということを、個展の現場に立つことで毎年感じている。

今回の表紙作品「永受嘉福」の大意は「永く幸を受ける」だという。長命と幸福を願う一方、継続するなかで積み立てた何かを解放するような、将来への期待感を強く受けて、私共が表紙にセレクトした。新作を含めた篆刻・書画・軸 100点を本年も展示し、ご来場された方々には充分満足いただいた。

□2023年12月24日(日) 幸せを運ぶ人

2023年ヒロ画廊の最終展示は坪内好子展で締めくくった。

2005年にスロバキアに留学されたあと、公私共に充実した制作生活を過ごされる坪内さん。本年も2日に渡って来廊いただき、ファンの方々と交流を深められた。活動の本拠は関東だが、ヒロ画廊が所在するような地方のギャラリーでも新たなファンを年々獲得されている。

彼女は、東京に生まれ、女子美術大学を卒業し作家としてのキャリアをスタートされた。その後、百貨店の「期待の新人作家」大賞展・買上賞を受賞されるなど、作家として着実に人気を獲得しつつあるなか環境の変化を求め、2006年にスロヴァキアに留学する。現地では国際的に著名な絵本作家ドゥシャン・カーライに師事し、より物語性の強い作風が色濃くなる。

新しいファンの方々には、定番の「幸せを運ぶ人」「帆船」「樹」それぞれのシリーズなど、坪内ワールドを存分に楽しんでいただける作品を中心にコレクションが集まった。今回は、坪内さんが留学時に師事されたドゥシャン・カーライの銅版画作品も特別展示し、従来のファンの方にも新しい視点で坪内好子展を楽しんでいただけたと自負している。

毎年のことだが、ヒロ画廊において坪内の作品を求められる方々は、静かで少し贅沢な時間と、生活や仕事に追い風を求めて、希望があふれるようにコレクションされる人々が目立つ。日常の雑事に手一杯になったり煩悩にまみれても、リセットさせてくれる感性が作品に充ちているからだと思う。

来年はどんな坪内好子展になるのか。終わったそばから期待感が募っている。

□2023年11月12日(日)運の結実

橋本康彦作品との出会いは7年前、橋本市三石台在住の画廊のお客様N様からの推薦で、大阪府・三日市町にある自家焙煎珈琲豆店「コボコーヒー」(コボコーヒー株式会社 社長 小堀博史)に飾られていた「羊」作品が最初だった。すぐに足を運んで作品を拝見し、その技術力、表現力に加えて完成度の高さを感じ即、個展の開催をお願いした。

橋本は当時、千早赤阪村にアトリエを構えていた。画廊から車で30分ほどのこんな近くで創作活動をされていることにも縁を感じた。師匠・澤田政廣は文化勲章受章者であり、その師匠・山本瑞雲は高村光雲の高弟であるため、橋本は高村光雲の玄孫(やしゃご)弟子にあたる。青年期は国内の団体展に出品される傍ら、30歳を超えたタイミングで渡米し、高さ10メートルの不動明王立像を制作し、ニュージャージー州の医療機器会社 ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー(Becton, Dickinson and Company)の敷地内に納められた。

アメリカ滞在中は、ニューヨークで活躍されていた彫刻家 新妻実氏と親交を深め、国際的女流彫刻家 マリソル・エスコバルへのアシスタント活動にも精を出したという。家族でアメリカに渡った決断が、橋本の「今」に繋がる創作のモチベーションになっていることは間違いない。

ヒロ画廊では4回目の個展となった。この度発表された「霊獣」の数々は橋本の創造力を存分に発揮し、多くの方々に楽しんでいただけたと自負している。

橋本康彦のように作家自身に実力と思想があって作品の完成度が極めて高くても、紹介する側の力量や販促不足、コロナ禍のような社会動向に左右されて不遇が続く時期も当然ある。お客様との巡り合わせに恵まれなかったり、作家やギャラリー側の私生活の思わぬ支障によって実を結ばない展示会も中にはある。

橋本は現在、アトリエを滋賀県・信楽町に移した。作品をより制作しやすい効率的なアトリエ設計と、家族との充実したプライベート時間が橋本の創作の追い風と心身の健全な拠り所となっている。

すべてが繋がった、彫刻家 橋本康彦とヒロ画廊、橋本を支持したお客様方が足掛け7年かけて創り上げた「運」の結実した個展だった。

9月は奈良県五條市の洋画家・萩原榮文(はぎはらえいぶん)をご紹介した。ヒロ画廊では初個展だ。

30年前に萩原榮文の作品とは出会っていた。現在の地にヒロ画廊を設立した際、橋本市内のコレクターのお宅を訪ね、その方の応接間に掛かっていたのが萩原の作品だった。50号もの大作で、決して明るい表情の絵ではなかったが、マチエール(画肌)の堅牢さに圧倒され、見る側に強く迫ってきたことは今でも印象に残っている。昭和前期に活躍した靉光や松本竣介と印象が重なった。

萩原は、武蔵野美術大学で麻生三郎(1913-2000 東京都出身・画家 武蔵野美術大学名誉教授)から大変影響を受けられた。ほかには、三雲祥之助(1902-1982 京都府出身・画家 武蔵野美術大学教授)など、当時の著名な先生方に指導を受けられた。学生の頃、林武(1896-1976 東京都出身・洋画家 東京藝術大学美術学部教授)に評価を受けて驚いたことがある、という話もあった。大学一年生のとき、林が気になった作品を助手に運ばせて、講堂に一堂に並べて、萩原の作品が目に留まったようで「この作家は将来大いに期待できる」と言われ、萩原のその後の制作の励みになったという。

萩原にとって「絵を描く」ということは、単に絵が好きだから描いてきた、ではなかった。自分の生き方そのものを表現したい、その手段が「絵」だったと、静かに語られた。風景や景色を捉えても「綺麗だから」「印象に残るから」描く、ということは一切なく、自分の内側から出せるものをモチーフに選んで、絵を描き続けてきたという。

90歳を目前とした萩原だが、現在ライフワークとなっている「鬼はしり」の作品の他、印象派や野獣派の作品、ヒロ画廊が出展をお願いした初期の大変貴重な作品も展示に至った。私どもが想定していた以上の来場者にお越しいただき、五條・橋本地域で活動した画家の魅力あふれる30点を、この機会にご堪能いただいた。

1人の人間が自立して生活していくなかで、人によっては家族を養い、仕事に打ち込み、趣味に没頭するが、萩原は人生の大半を画業に注ぎ込んだ。萩原を慕う人、萩原の作品に魅了された人、萩原が世話を焼いた方々が今回は大勢来場された。自分と接する人間が、自分の鏡という人もいる。萩原が堅忍不抜で画業と人生に汗臭く打ち込んできた成果が大きく花開いた展示会だったと思う。今展示でも多くの方と話題になった念仏寺・陀々堂「鬼はしり」のような風が画廊に今吹いている。

ひっそりと続けているこのギャラリー日記も、どなたが読まれているかは把握していない。ヒロ画廊は変わらず美術を通して、皆さまの日常を豊かに出来る作品をご紹介している。引き続き、このペースで年末まで走り続けたい。

6月後半は宮嶋結香の個展でスタートした。初日は宮嶋の在廊と重なって、ロケットダッシュの効いた会期の始まりとなった。

38歳の宮嶋結香は、しわのあるクラフト紙や米袋といった手触りのある素材を下地に、おだやかな様子の動物たちをモチーフに作品作りを行なっている。温もりを大切にした作風のおかげか、近年では、大学生協に設置されている季刊「読書のいずみ」の表紙や、医療用白衣の会社・ナガイレーベンの新聞広告にも採用されている。新宿ゴールデン街のバーでの展示活動や、2021年からはモノタイプ作品にも取り組み、試行錯誤を重ねることを俄然止めていない。

7月前半は、香川県より森康一朗・森知恵子夫妻による吹きガラス「MORI GLASS展」を開催した。

36歳の森康一朗は、ケーンワークというガラス技法で独特のグラデーションを作り出し、豊かな色彩を感じる作品を生み出している。44歳の森知恵子は、透明なガラスに細い線で彫りを施した白のラインが特徴で、薄造りで繊細ながらも、あたたかみのある造形を大切にしている。富山ガラス工房で出会った2人は、2018年に独立して、香川県に「MORI GLASS」を設立した。こちらを拠点に制作活動を展開している。

ヒロ画廊に来られるお客様は、若いから物足りない、と感じられるよりは、若い今だからこそ出る感性を楽しみに作品をコレクションされる方が、有難いことに多い。

1点のコレクションが、1点の売上と数字となり、作家への小さな実績と確かな自信になる。それを励みに、新たな作品作りと発表につながり、私どもギャラリーでの実りのある展示と、お客様の手元により充実した作品が納まる可能性が高くなる。若い作家の作品を1点持っていただくということは、意味と価値が非常に大きい。

情熱と理念をもって制作する作家、それを求めて旺盛にご来場ご愛顧をいただくお客様の有り難さに感謝する展覧会が続いている。

6月の雨季、前半は人気作家で皮革造形の第一人者 河野甲の個展でスタートした。奥様である人形作家のコウノシゲコと合わせて、ヒロ画廊を創業してから変わらずご紹介している。

河野甲は、命の副産物である皮革を使って命の再現を試み、人間を含めた生物をテーマにリアリズムとポエジーの融合を目指している。素材は食の副産物である牛革・豚革を植物由来のタンニンでなめして使用し、加えて、木や真鍮などの副素材を組み合わせている。

本人たちの精力的な制作活動、全国各地での展示活動はもちろんのこと、ヒロ画廊で継続的に展示をしてもらっている甲斐あって、関心の高いお客様のご来場が続いた。

ヒロ画廊のインタビューで河野は「感受性の目覚める時期は人によって違う」と語っている。https://hiro-gallery.com/interview/ko-shigeko-kono/

これは河野甲本人にも当てはまると思う。ライフワークとしているカタツムリ採集が高じて、かたつむミュージアム ラセン館をオープンするまでに至った。何度か訪問しているが、ご本人の精緻でミニマルな感覚と、奥様のホーリーな感性が相まって、とても上質なアート古民家に仕上がっている。ここを拠点に、作家活動はもちろん、各地での「リアルフィギュア」講演やワークショップを展開している。

自分の生い立ちと興味、受けた教育と技術をもって、どこかで関心を持ってくださる方や社会との距離の詰め方を作品を通して模索するのがある種、作家という人種の生き方だ。

今後も、河野甲を新しく知ったお客様をあっと驚かすような作品作りをしてもらいたい。

4月の後半は、画家・林孝彦の個展「線を重ねて」を開催した。疾走感を帯びたパワフルな無数の線による、何かが発生するようなイメージやフォルムを延々と描き続けている。

林が描く抽象の世界は決して一般受けするような作風ではない。日本全国の画廊はもちろん、アメリカ、ドイツでの個展、ソーシャルネットでの発表など、多くの展覧会と鑑賞の機会を自身で繰り広げている。林本人の行動力と技術、プレゼンテーションに魅了されるお客様も少なくない。今回のヒロ画廊の個展ではかつてない好結果に巡り恵まれた。

5月からは、鹿児島県より森永豊の吹きガラス展を催した。300点近くの手仕事によるガラス工芸品を用意してくれた。

森永は日本のガラス工芸黎明期を牽引された舩木倭帆に師事され「森永くんにしか出せない世界観が確かにある」と評された。どの工芸作家も条件は同じだが、燃料・輸送コストの増大に負けないで作家活動を展開し、全国の画廊、ギャラリー、雑貨店、オンラインショップで引っ張りだこになっている。どこか懐かしさを感じるリラックスした造形と、現代の嗜好に合わせたポップな色使いは、ご本人は飄々としながらも顧客のニーズに必ず応えてくる確かな手腕がある。

20日(土)からは今村由男展が始まる。いぶし銀のように構成された今村作品はリンゴ園に囲まれた小高い丘の上にあるアトリエから生み出される。自ら手入れした庭の四季折々の草花、国際版画展で度々訪れるヨーロッパの城郭をモチーフに、幾何学・天文的な模様が彩られた作品には悠久の時間軸が流れている。木版画と銅版画を組合わせたうえに金箔・銀箔と手彩色が施された精細な技術は、日本の琳派にも通じている。

林と森永の2人は1961年生まれの62歳、今村は75歳になる。一般的な世情からすると、勤めや現役生活が終わり、スローダウンな生活様式に落ち着いていたり、そのスタイルに移行し始める時期だ。しかし、世間と反比例するように3人とも情熱と若さを持って作家活動の前線で走っている。

今でこそ手堅い反響を得る三人も、かんこ鳥が延々と鳴き続けるような、鳴かず飛ばずの時期があって今がある。大谷翔平や藤井聡太のように若くして華開く才もあれば、経験と年齢、感性の熟成を重ねて、不遇と悩みにまみれた若い時代を上書きするように芽吹き始める美術の世界が今ここにある。

充実した展覧会が続いている。ヒロ画廊未体験のお客様におかれては、この世界に思い切って飛び込んでいただきたい。

3月4日から始まった鷲野佐知子+コウノシゲコ展に意外な風が吹き、お客様の満足度が高い盛況な展示会となっている。

初紹介の鷲野佐知子は、2008年に多摩美術大学大学院を卒業し、木版画と和紙を通して、植物や自然の生き生きとした姿を描いている。今回は6日にご来場いただくことが出来た。

20年近くご紹介している和歌山県出身のコウノは、自身の経験とホーリーな精神性を人形に委ねて、善と悪、生命力を表現している。コウノの制作活動の状況を、京都府木津川市に所在するラセン館(夫であり皮革造形作家である河野甲が運営している)に先日お伺いしてきた。スケジュールの都合上、今回は在廊ならないが、潤沢な出品を通じて彼女の旺盛な作家活動を感じていただくことがヒロ画廊では出来るようになっている。

昨年末の寒波を乗り越えて、新しい春が到来した。1月の展示で来場された東京の出版経営者がポツリと語られた「風をどう読むか」という話が頭に残っているからか、この3月はお客様が春風に身と心を任せて来場されているような気がしている。

□2023年1月19日(木) 紀念館

新年の展示会に際し制作したリーフレットの反響がありがたいことに大きい。真鍋先生が香川県綾歌郡に造成された真鍋井蛙紀念館に昨年訪れた。その際に行った対談をまとめたものだ。真鍋先生が今取り組まれていること、篆刻や地域とのかかわりの中で大切にしていきたいことを凝縮している。出来るだけ多くの方に読んでいただきたいので、以下に掲載する。

−−−−

真鍋井蛙先生の個展に際し、ご実家である香川県綾歌郡綾川町羽床下(はゆかしも)へ一路向かいました。先生におかれては、村誌やプライベートコレクションなどを保存・展示される真鍋井蛙紀念館を先般造成されました。

真鍋井蛙(以下、真鍋) 骨董が好きだった父親のコレクションをはじめとした、香川県にかかわる書家たちの書作品を中心に展示しています。羽床下の地域の方、ご親戚、香川県内の企業の方々に今は遊びにいらして頂いています。

ヒロ画廊 廣畑政也(以下、ヒロ) なかには、先生のプライベートコレクションである、大久保利通や山岡鉄舟の書、郷里出身の洋画家・猪熊弦一郎らの作品もあって、半オープン半プライベートなスペースになっていますね。

真鍋 はい。そちらは村の名前になった羽床さんの系譜図です(写真右下)。羽床村誌(次頁 写真右上)とあわせて、これは地域にとって非常に大切なものです。

ヒロ 保存・蒐集は、行政の仕事の範疇のような気もしますが?

真鍋 だとは思いますが、(行政としては)まだ興味や関心を持たれる途中なようです。記録の数々を復刻して寄付しようとも考えましたが……自分の家筋がまだ特別に旧い家でもなく、本家はもっと旧いわけです。私が先走って行動するのもいかがなものかと思い、寄付までには今は至っていません。

ヒロ 美術館でもそうですが……私たちの画廊という仕事は普段、美術家の作品を一般のみなさまの手元に納めるお手伝いをしています。格式張った所に納まると、物理的にも心理的にも距離が出来てしまって、かえって日の目を見づらいように思います。のどかな地域のなかに忽然と現れるこの紀念館に、数々の作品や資料が「在る」ことが大変意味のあることのように思います。

真鍋 ヒロさんがいみじくも仰られた「距離」という感覚はとても大きいです。真鍋の本家の方も「(資料を)ちょっと貸してほしい」と気軽に遊びに来ていただいていたり、ご近所の方のリクエストに応じて紀念館をオープンしています。

ヒロ 先生の作品作りはもちろんですが、普段アトリエに寄せてもらった際の作品蒐集、資料研究の延長線上にこのスペースが確実にあるように感じます。「残していこう」という気持ちが強く出ています。

真鍋 そうですね。地域の文化、家の文化、そして篆刻の文化を伝えること……自分で言うのも少し変かもしれませんが、大なり小なりこういうことを行う人が増えれば、身近に今ある文化をより見つめ直すきっかけになるのではないかと思います。

ヒロ 先生がこれからこのスペースをどのように活用されていくか、とても楽しみですね。

□2022年11月5日(土) 版画の種まき

今回の企画展、小さな版画展「シードストーリーズ22-23」では「版画をもっと気軽に楽しんでほしい!」を合言葉に、コレクションしやすいA4サイズの版画作品を23名の作家たちが制作し、全国14カ所の画廊・美術館で展示する。

この企画は突如発足したわけではなく、作家の林孝彦と筆塚稔尚の両氏が牽引し続けた「リトルクリスマス 小さな版画展」(2010年開始)の後続となる企画である。この「リトルクリスマス」という愛らしいネーミングの展示が怪物企画に成長し、10年間での最終的な販売総数は約1万3,000点、販売総額は約1億円近くに上ったという。代表作家の2人、90名近い参加作家、参加画廊・美術館、なにより作品を求められたお客様にはあらためて敬意を評します。ヒロ画廊はこの企画に2017年に初めて参加し、2018年・2019年に継続参加し、お客様に大きな好評を得てフィナーレを迎えた。

系譜となる今回の「シードストーリーズ22-23」は、前身とは打って変わって若手作家の出品が多い。何がモンスターになるかは誰にもわからない。すべてのアートやビジネス、文化、何事にも黎明期があって今がある。そういった現場に今立ち会っていると思う。初日から関心の高いお客様に続々とおいでいただいている。

ちなみに今回、駐車場のポスターは可愛げのある薄ピンク色にしている。来場の際の目印にしてお越しいただきたい。

□2022年10月3日(月) グラハム・クラーク

自宅の整理をしていると、30年前の写真が出てきた。1991年に撮影された写真で、グラハム・クラークが50歳、私は39歳、彼は日本で紹介され始めた時期で、私は画商としてのキャリアをスタートして数年経った頃だ。30年経った今、81歳の彼は世界中にファンとコレクターがいて、70歳になる私は変わらず画商としての仕事を模索している。

今回のリード作品「ウェイクニング通り」はクラークの視点で捉えたパリを描いている。1986年に彼が初めてかの地を訪れた際の印象を描いたもので、彼のキャリアの中でも最も高い評価を受けた作品のひとつだ。この街並みは、数千人の画家たちや、何軒もの画廊がひしめく芸術家の街・モンマルトルで、ロートレック、モジリアニ、ピカソなど名だたる画家たちが切磋琢磨している。

今回は近年の作品と稀少な旧作を中心に展示する。今年も見応えたっぷりのクラーク展をみなさんにご高覧いただきたい。

□2022年9月9日(金) 鉄アート

埼玉県在住の江口夫妻による鉄アートの作品130点を展示している。ご紹介して約10年、展示会は数度目となり、過去最高密度の点数と質の高い作品群で、ご来場のお客様方が大変満足されている。

鉄とは思えないほど繊細に表現している花びらや草木、どことなくユーモアのある動物や「テツグルミ」というぬいぐるみのような作品もあって、大人から子供連れのお客様方も長い滞在時間でじっくりと楽しんでいらっしゃる。

鉄を、熱する温度で色合いを調整したり、塩水で錆させてその色や風合いを活かしている。ステンレス作品シリーズである「ZA」シリーズも、四角い枠の微妙な重ね方で光と鉄を楽しめる工夫を凝らされている。

ちなみに、二人のユニット名であるアート ファーム シェロニは「アート ファーム」とは、アートを生活に根付くように育み、「シェロニ」は、江口を分解した「シ・エ・ロ」+ 二人、の意味だそうだ。「シエロ」には、空・天(そら・てん)のスペイン語「cielo」であり、「空に」の思いも込めている。

□2022年8月1日(月) ナイター展示

8月6日からの「モリカズの十二夜 熊谷守一展」は16時から20時までの開廊時間となる。普段の営業が11時から18時までのヒロ画廊では初の試みだ。画廊が所在する橋本市内では6月末ですでに36度の外気温を記録し、ご来場のお客様におかれても「日中は出かけるのがかなり億劫で……」といったお声がかなりあった。

今回展示する熊谷守一においては、東京・豊島の終の住処では決まって夜9時から1時間程度、作品制作に励んでいたようだ。ヒロ画廊はさすがに夜9時からのオープンとはならないけれども、近辺にお住いの方は夏夜のお散歩がてら、市外の方は夕夜にかけてのドライブがてらお気軽に(お気をつけて)お越しいただきたい。お盆期間はお休みを頂戴致します。

□2022年7月3日(日) 安藤真司展

安藤真司氏の個展を開催している。安藤氏にはレギュラー作家としてヒロ画廊で1,2年の間隔で展示いただいている。東京藝術大学大学院版画専攻を修了され、銅版画の技法を中心に、繊細な線で植物などの自然物をモチーフに表現し続けている。高い技術により、作品は国内外でコレクションされている。

彼が住んでいる神奈川県三浦郡葉山町は、皇族の保養地としても有名で、海と山に挟まれた自然豊かな地だ。日課である散歩をしながら、山では木の実や昆虫を、海では貝殻や流木などモチーフになりそうな物を拾いながら歩いているという。潮の匂いや海風を感じるような海の物と、土の匂いや木々の間を吹き抜ける風を感じる森の物をモチーフにして制作に没頭している。

繊細な筆致で描かれる作品からは、日常にある植物や昆虫が放つ生命力を優しくも鋭い感覚で発せられている。生活拠点を海と山が身近な環境に置かれているからこその世界観である。

安藤氏の自然豊かな作品世界をご高覧いただきたい。

□2022年5月6日(金) 中林忠良展

現在、特別企画展として日本の版画界を代表する作家・中林忠良氏の個展を1ヶ月にわたって開催している。

中林氏は「すべて腐らないものはない」という考えを根底におき、疎開先で体験した雪深い風景を原風景に白と黒のモノクロームで表現される銅版画の世界を追究してきた作家だ。東京藝術大学絵画科油画専攻在学中の1960年に、日本における現代銅版画の開拓者である駒井哲郎の集中講義で「版画」と出会われた。油絵とは全く異なる版画の世界に魅了されて以来、主に銅版画の腐蝕技法による表現手法を用いて制作研究を重ね、多くの版画作品を発表されている。母校東京藝術大学をはじめ、日本の美術大学における版画研究、教育普及に尽力され、多くの後進の指導に貢献された。

本展では、氏の作品を一堂に展示し、60年余りの画業の軌跡を回顧することとなった。またとない機会、多くの方にご高覧いただければと思う。

□2022年1月11日(火) 真鍋井蛙展

謹んで新春のご祝詞を申し上げます。

昨年までの世情では、現実離れしたことが次々と起こっては、日々のめまぐるしい変化そのものが日常化した。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延、それに伴うリモートワークの推進や会議・会食の縮小。

他方で、二刀流・大谷翔平選手という漫画やドラマを超越した日本人メジャーリーガーの出現に勇気づけられ、関西の自転車・ゲーム製造業の業績が絶好調なように、三密を回避できるアクティビティや家時間の充実など、閉塞感が漂う中でも、人々はエンターテイメントをお求めになられた。

そんな中、真鍋井蛙先生におかれては、コンスタントに作品を制作・発表する姿勢を強く保たれている。わが国最大・最高水準の総合美術展である日展において、2018年に引き続き、昨年秋にも日展の特選を受賞され、王道を歩まれる姿勢はひとつも崩されていない。

このたびの真鍋井蛙展においても、みなさまのご高覧を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

□2021年12月18日(土) 坪内好子展

坪内好子の作品といえば、船・月夜がモチーフとなって、幻想・叙情的な心情にしてくれる。それでいて、エッチングでの細かい描写、琳派のような平面的で大胆な金箔の貼り合わせが特徴的だ。

古色を帯びた坪内の作品には、ブラウンやシルバーのアンティーク額もよく似合う。美術品としてはもちろんのこと、インテリアとしても飾り付けた空間に品の良い華を添える精度を誇っている。

彼女のキャリアは、東京に生まれ、女子美術大学を卒業。その後、百貨店の「期待の新人作家」大賞展・買上賞を受賞されるなど、作家として着実に人気を獲得しつつあるなか環境の変化を求め、2006年にスロヴァキアに留学する。現地では国際的に著名な絵本作家ドゥシャン・カーライに師事し、より物語性の強い作風が色濃くなる。

こういった彼女の作家としての強さは、現状に満足せず、自分を常に更新している点にある。昨今は、関東・関西の一部のデパートでの個展が、かつてなく盛況となり、大輪の輝きを今放とうとしている。

ヒロ画廊において坪内の作品を求められる方々も、強い風や静かな時間を日常に求めて、希望があふれるようにコレクションされる人々が目立つ。

□2021年11月20日(土) 芸術は破壊の集積である

池田満寿夫展が今日からはじまった。「エーゲ海に捧ぐ」で芥川賞を受賞しているからか、辛うじて「国語の便覧かなにかで名前を見たかもしれない」という程度で、平成生まれだと池田満寿男のことはなかなか知らないという。

池田の作品を眺めると、官能的だったり物憂げな女性が目立つ。が、案内状に掲載している作品のように空の主題も多く、どこかに爽やかさが点在している。この清々しさはどこから発想しているのか。エッセイなどを読み進めていると、「『芸術は破壊の集積である』私はピカソのこの言葉が好きだ。」(「私のピカソ 私のゴッホ」中公文庫・1987)との一文で正鵠を得た。画家として、小説家・エッセイスト、映画監督、陶芸家として、常に今ある自分を壊しては、終生新しい分野に挑戦し続けた池田。彼の爽やかさは、新しい風を取り入れ続けていたからかもしれない。今回はブロンズ作品を含めて、稀少な版画作品など30点を展示している。

□2021年11月11日(木) 彫刻の彫刻性は口ではいえない

今回の個展ポスターには「近代彫刻の血脈、ここにあり。」とキャッチコピーを銘打っている。それは橋本康彦の師匠・澤田政廣が文化勲章受章者であり、その師匠・山本瑞雲は高村光雲の高弟であり、橋本は高村光雲の玄孫(やしゃご)弟子にあたるからだ。

日本の近代彫刻の伝統性を踏襲した橋本の作品には、手に取る人・鑑賞する人をうっとりとさせるエッセンスが随所に詰め込まれている。さらに、伝統性を継ぐだけでなく、現代性・社会性を持たせて、見るものをグッと考え込ませ、笑みをもたらせる。技術もプロなら、エンターテイナーとしてもプロである。思想家・吉本隆明の著書「高村光太郎」(講談社・1991)で、高村は偉大な彫刻家であり、複雑な葛藤を抱き続けた父・光雲との親子関係の回想で「彫刻の彫刻性は口ではいえない。ほんとうに惹きこまれるとどんな他の芸術にもないような恍惚感をおぼえる」という述懐を残している。橋本の彫刻作品を見るたびに、その通りだと思う。

□2021年10月18日(月) Natts

9月上旬、南海電気鉄道が発行している沿線情報誌「Natts」の女性のデザイナー、カメラマンが取材に来て下さった。10月号の特集が「南海沿線 de アート!」のためである。https://otent-nankai.jp/natts 南海電鉄も、沿線情報の充実を図ることで、利用者の乗車促進を常に促している。

ヒロ画廊も、電車で来られる方も少なくない。学文路に来られた際は、学文路天満宮をおすすめしている。

□2021年10月8日(金) 私は始まったところです

石彫家・近持イオリ展を開催している。今回はメディアからの取材依頼も多く、掲載記事をご覧頂いた方のご来場も多い。

近持は、今回の案内状の末文に「まだまだ本当に、私は始まったところです」と語っている。還暦を過ぎた男がこのように語ると「大丈夫か」「若いなぁ」と思う方も多いと思う。しかし、この青臭ささが近持イオリという作家の最大の魅力だと思う。特段、作家然として高所から話すわけでもなく、下から下から突き上げるような、地に足のついた語り口で自分の作品について触れられる。

一方で、作品はキャリア40年の石彫家として、余裕がある。くにたちアートビエンナーレ2018大賞を受賞(http://kunitachibiennale.jp/bien2018/?page_id=1557)されてから、制作スタイルを「Earth Vibration」シリーズにほぼ統一している。大理石の原石であるトラバーチンを主材として、パステル調の縞模様をメインにリラックスした作品群である。今回のメイン作品である高さ約2メートルの「Earth Vibration」は、気品と生命力がほどよく混ざり合って、隆盛を願う企業に新たに所蔵されても全くおかしくない。

初日は、近持がアートディレクションを務める株式会社関ヶ原製作所の矢橋昭三郎相談役も岐阜よりお越しになられた。彼への強い追い風が吹いている。

□2021年9月19日(日) 今村由男展

昨日から今村由男展がはじまった。今村氏は、日本における銅版画の第一人者である中林忠良(1937- ,東京芸術大学名誉教授)に私淑し、独学で絵画を学んだ。ヒロ画廊の過去のインタビューでも語っているように美術学校は出られていない。https://hiro-gallery.com/interview/yoshioimamura/ 作家業と有限会社今村由男デザイン室の経営の二刀流が30代半ばまで続き、篠田桃紅(1913-2021)などを取り扱う東京都のトールマンコレクションに見いだされ、作家としてのキャリアを徐々に確立された。一般的な美術家が美術学校で培う技量やネットワークといった部分は、国際展や版画展への精力的な出展や行動力・制作力で補われている。

今村氏のこういったキャリアは「画家はこうでないといけない」という概念を崩してくれる。それは私たち画廊にとっても「画廊だから、こうでないといけない」という凝り固まったイメージを崩して、刺激を与えてくれる。

□2021年9月5日(日) 川野恭和展

9月4日から始まった、川野恭和展が盛況だ。川野氏は瀧田項一に師事、その瀧田は柳宗悦やバーナード・リーチと交流のあった濱田庄司に師事しているため、氏も歴とした民藝の思想を繋がれている。清廉とした白磁と落ち着きのあるルリ色の磁器に、温かみのある鎬や面取文様を施して、日常づかいの器作りに没頭されている。

氏の作品を画廊で初めてご覧になられる方々からは「作家はかなり若い方なのですか」と問われることも多い。氏の年齢は現在72歳であるが、感性自体が元来瑞々しいのかもしれない。今では優秀なご息女方がプロモーションにもかかわり、ウェブ上でも新たな展開をされている。

永きにわたって紹介し続けたい作家の1人だ。

□2021年8月2日(月) 牲川英雄先生

展示会は9月4日からの川野恭和展まで夏季休廊中だが、諸々の画廊業務に日々追われている。

額装のご依頼があり、故・ 牲川英雄先生(1905 和歌山県橋本市橋本町に生まれる、1932 東京美術学校(現・東京芸術大学)西洋画科卒業)の30号の遺作に再額装を施し、本日納品に至る。依頼主の女性は「空間が生き返った」と大いに昂奮され、作品も空間も何度でも新しく生まれ変わっていいと思えた時間だった。